Mengunjungi Sejarah, Mengenal Freire hingga Kontradiksi Pendidikan di Indonesia

Pict source: WordPress.com.

Oleh: Rhein Rahmahsya.

“Fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar. Manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri, merdeka dan menjadi bebas. Karenanya pendidikan adalah upaya untuk melakukan pemerdekaan dan pembebasan manusia dari segala bentuk ketertindasan.” – Paulo Freire

Terhitung sejak berlangsungnya demo yang diselenggarakan tiga hari berturut-turut kemarin serta demo susulan lainnya, ketua partai PDIP, Megawati melayangkan sindiran terhadap pendemo yang dinilai tidak memiliki sumbangsih terhadap bangsa dan negara. Narasi sinis terhadap pendemo ini tidak hanya diutarakan satu atau dua orang pejabat pemerintah. Sebelumnya Antonius Benny Susetyo, selaku Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sempat mengutarakan pandangannya mengenai gagalnya pendidikan kritis sehingga para pelajar mengikuti aksi unjuk rasa yang menimbulkan pengrusakan fasilitas publik. Ia juga menyampaikan bahwa para pelajar tidak memahami masalah dari realitas yang ada dan cenderung tersulut emosi.

Barangkali kriteria warga negara ideal menurut kacamata ibu Megawati ini bisa ditafsirkan ketika kami para pelajar dan mahasiswa berhasil mewujudkan tujuan para pejabat pemerintah untuk tunduk dan manut terhadap para penguasa dan menjadi generasi roda perekonomian pemerintah, mengabdi pada negara tanpa perlu gumoh mengkritisi sistem yang dibuat para elite politik yang nantinya akan menindas kami. Begitu bu?

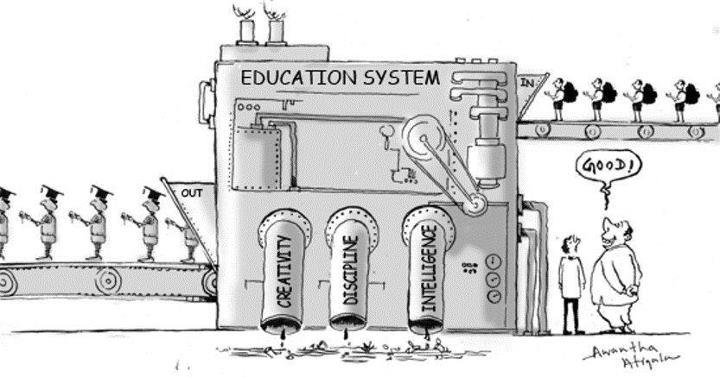

Sedangkan pandangan yang disampaikan Antonius mengenai gagalnya pendidikan kritis merupakan kontradiksi dari arti pendidikan yang sebenarnya. Sebab pendidikan, seperti apa yang dijargonkan oleh Ki Hadjar Dewantara yaitu, “Proses memanusiakan manusia” dengan pendidikan berbasis humanistik sebagai tawarannya. Faktanya bertahun-tahun lamanya hingga saat ini pendidikan mengalami dehumanisasi ketika pendidikan dijadikan sebagai alat untuk meraup keuntungan bagi sekelompok orang.

Sebab perlu kita membuka mata pendidikan saat ini berlangsung tidak netral. Plato menjelaskan bahwa, “Setiap budaya terus berupaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elite yang secara terus menerus menguasai politik, ekonomi, dan agama.” Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Freire mengenai pendidikan politik bahwa pendidikan saat ini dijadikan sebagai alat kontrol negara dalam mempertahankan kekuasaannya.

Paulo Freire hadir dengan pemikirannya mengenai, “Pendidikan yang Tertindas” mengatakan bahwa para penguasa telah mengkerdilkan arti pendidikan. Realitas yang ada di depan saat ini tidak memberikan kebebasan pada peserta didik untuk berpikir dan cenderung melanggengkan praktik-praktik penindasan bahkan melahirkan lulusan-lulusan yang akan menjadi kaum tertindas atau penindas. Freire menyuguhkan konsep pendidikan dengan tujuan akhir pendidikan emansipasi, yaitu menciptakan para peserta didik untuk mampu memakai kesadaran kritisnya, menolong dirinya sendiri bahkan lingkungannya terbebas dari sistem yang akan menindas mereka. Bukan sekadar melawan bentuk penindasan tetapi pendidikan tertindas menurut Freire merupakan sikap untuk menghargai hak asasi manusia.

Maka sudah sepatutnya jika pendidikan dijadikan sebagai medium untuk berdialog secara terbuka, mendiskusikan pemahaman-pemahaman mengenai isu-isu di lingkungan sekitar yang akhirnya menjadikan pendidikan lebih dekat kepada masyarakat sekitar.

Tetapi faktanya di Indonesia sendiri terdiri dari para penguasa yang anti-dialog. Terbukti dari aksi demo tolak Omnibus Law terbaru mengenai pelajar yang mengikuti aksi demo terancam dicatat dalam SKCK dan sulit mendapat pekerjaan atau bahkan aksi #ReformasiDikorupsi September tahun lalu ketika Menristekdikti akan memberikan sanksi kepada rektor yang memberikan izin kepada mahasiswa untuk berdemo. Hal ini membuktikan watak pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Atau barangkali para pelaku anti-dialog ini sejak dari awal tidak menginginkan masyarakatnya kritis karena akan membahayakan posisi mereka.

Hal ini sesuai dengan apa yang di teorikan Gramsci mengenai konsep hegemoni. Dalam perjalanan pendidikan terjadi upaya hegemoni, ketika masyarakat kelas bawah tidak akan sadar bahwa ia sedang berada dalam target ideologi-politik. Singkatnya, masyarakat ini telah berada dalam kendali kekuasaan. Tindakan hegemoni pemerintah untuk “menaklukan” nyatanya tertanam sejak era orde baru, salah satunya bisa terlihat ketika para penguasa terdahulu menjadikan pendidikan sebagai alat ideologi negara melalui sejarah yang mereka rekontruksi ulang. Sejarah dibentuk oleh para pemenang sehingga sejarah dibuat melalui kacamata pemilik kuasa dilihat dari bagaimana mereka merancang pendidikan sedemikian rupa untuk menciptakan doktrin pemantik kebencian, menghasilkan jiwa-jiwa bisu, tertutup yang enggan menerima fakta serta realitas yang ada.

Tahun-tahun di sekolah kami, para pelajar milenial yang dianggap tidak memiliki sumbangsih ini ternyata dibohongi. Kami para pelajar milenial, dari dalam tubuh kami sejarah telah dijarah. Barangkali orde baru telah mati tetapi pemikirannya tumbuh subur hingga detik ini. Terlihat dari bagaimana parnonya pemerintah membakar buku-buku yang berhaluan kiri, membubarkan diskusi-diskusi yang sebenarnya merupakan hak kami sebagai warga mengenal negaranya sendiri. Tidak ada narasi-narasi untuk memperkenalkan kami kepada sejarah penghilangan, perampasan, dan pembunuhan terhadap warga negaranya sendiri di tahun 1965. Pemerintah telah membuat sistem untuk menelanjangi kami para pelajar menjadi abai terhadap sejarah melalui pendidikan yang seharusnya memerdekakan kami.

Seperti apa yang diucapkan Soekarno “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah” sebab jika dikaitkan dengan pendidikan tertindas ala Paulo Freire bisa diambil kesimpulan, ketika kita sadar bahwa ada sejarah yang telah dijarah dalam tubuh kita, itu merupakan akar yang akan membukakan mata dan telinga kita untuk mengetahui realitas sosial sehingga kita telah berpihak kepada akal sehat dan kemanusiaan. Maka beruntunglah kita sudah berada pada penyadaran kritis saat kita menolak untuk ditindas dan menindas.

Selain sejarah, melalui Pendidikan Kewarganegaraan kami belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi rasanya implementasi pengajaran ini lebih mentok kepada kewajiban warga untuk terus mengabdi pada negara. Lupa bahwa negara pun memiliki wewenang untuk memenuhi hak kami setelah keluar dari sekolah. Tetapi realitanya negara sendiri menolak memenuhi hak warganya, terbukti dari bagaimana mereka grasak-grusuk menge-sahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi dengan draft asli yang baru rampung setelah diketuk palu.

Sebenarnya tidak heran jika akhirnya UU Cipta Kerja disahkan sebab jika menilik ulang bagaimana Jokowi kembali menjabat menjadi presiden di periode kedua kita bisa melihat program Nawacita jilid II yang diusungnya memiliki fokus kearah “pembangunan” ekonomi. Maka UU Cipta Kerja merupakan salah satu dari sebagian pendorong tujuan yang mampu membuat perekonomian di Indonesia menjadi maju.

Salah satu bagian dari pendorong pembangunan ekonomi pun bisa dilihat dari bagaimana kriteria menteri pendidikan yang dipilih oleh pemerintah. Slogan mengenai “Merdeka Belajar” ala menteri pendidikan ini, jika mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ben C. Laksana sebagai pengamat pendidikan, tidak ada bedanya dengan rancangan-rancangan yang dibuat oleh menteri terdahulu.

Menurutnya definisi “merdeka” belajar ini mengarah kepada menjalankan roda perekonomian negara. Sehingga menurutnya pendidikan hari ini menggiring kita menjadi homo economicus.

Keadaan “Penaklukan” ini akan bertambah parah jika seandainya rencana wajib militer yang digaungkan menteri pertahanan untuk satu semester pembelajaran mahasiswa dilaksanakan. Sebab tentu saja jika dilihat dari skala prioritas rasanya mata kuliah wajib militer dengan embel-embel memberikan pendisiplinan serta mental kepada mahasiswa dirasa kurang tepat. Seperti apa yang dikatakan oleh Fatia Maulidiyanti sebagai Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia merasa bahwa cara ini merupakan upaya untuk membungkam rasa kritis dari mahasiswa sehingga mereka akan lebih patuh terhadap sistem-sistem yang dikelola oleh negara.

Para penguasa boleh saja bersuka ria terhadap regulasi yang sudah mereka buat untuk membelenggu rakyatnya, boleh saja bersuka ria terhadap lembaga hukum yang berhasil mereka buat padam, boleh saja bersuka ria menjejali doktrin untuk membungkam kami melalui institusi pendidikan yang mereka rancang. Tetapi mereka lupa bahwa ada namanya pendidikan yang dimuat melalui diskusi-diskusi pinggir jalan untuk menciptakan ingatan kolektif mengenai “Kami berdiri di atas sebuah negara yang belum mampu menyelesaikan kasus hak asasi manusia, kami berdiri di atas negara yang memihak pemberi modal, kami berdiri di atas negara yang bersembunyi di balik UU ITE.”

Editor: Jufadli Rachmad.